2015/04/03 up!

セルフケアのためのアロマオイルレシピ

前回は、触れること=タッチングがいかに心身に影響するかについてでした。妊活の妨げになるさまざまな不調を改善してくれることがおわかりいただけたかと思います。今回は、アロマセラピーにおけるタッチング=アロマトリートメントについて。自身で出来るセルフアロマトリートメントをご紹介します。

アロマオイルの基本

まずはその準備として、アロマオイルのつくり方から。

アロマオイルは、トリートメントオイルとも呼ばれ、精油を植物油で希釈して(=薄めて)つくります。植物油は、アロマセラピーではキャリアオイル、またはベースオイルと呼ばれます。「キャリア」とはまさに「運ぶ」の意味で、精油を体内に「運ぶ」役割を担うため、このように呼ばれます。キャリアオイルには、セサミオイル、オリーブオイル、スィートアーモンドオイル、ホホバオイルなど、さまざまな種類があります。

ここで一つ、疑問がわいた人がいるかもしれませんね。セサミオイル(=ごま油)やオリーブオイルだったらキッチンにあるんだけど、それじゃダメなの?って。結論から先に言いますと、使えません。実際に肌に塗ってもらえばすぐわかるのですが、食用油を肌に塗っても、ギトギトしたまま浸透していきません。反対にキャリアオイルだと、程なく皮膚に浸透していき、肌がスベスベになって、違いは歴然です。これは、製造方法が違うためで、栄養成分も失われておらず、キャリアオイルのスゴさを体感していただけるかと思います。食用油でも中には使えるものもあるのですが、一般的な食用油に比べ高価で、それをわざわざ選ばなくても、キャリアオイルのほうが安価で手に入ります。

アロマセラピー用に売られている精油は、100%天然ではあっても、製造過程で高濃度に濃縮されているため、自然界には存在しない状態になっています。このため、そのまま身体に使うことはできません。そこで、使えるようにキャリアオイルで希釈していきます。

濃度は、海外では3%までだったり、5%までだったり、さまざまです。アロマセラピーを医療としておこなう国もあって、医師が処方するため、日本とはまったく事情が異なります。ですので、公益社団法人日本アロマ環境協会では、限りなく安全であることを考慮して、濃度を1%以下としています。ほとんどの場合、これで問題が起きることはないのですが、それでも絶対安全とは限らず、あくまでガイドラインとしてご理解ください。必要ならばさらに濃度を下げてください。とくに小児や妊婦などには注意が必要です。くわしくは専門のアロマセラピストにお尋ねください。

自分でアロマオイルをつくろう!

それではいよいよアロマオイルをつくっていきましょう。

用意するもの

- 小さめのガラス容器 またはポリプロピレン(PP)製容器

- キャリアオイル

- 精油

- 撹拌(かきまぜ)用ガラス棒(ガラス製でなくても可)

※お肌の状態、からだの症状などをアロマショップに行って相談すると、キャリアオイルに何を選べばいいか、そして精油についても相談にのってくれると思います。アロマショップでは、容器や撹拌棒も一緒に購入できるかと思います。

つくりかた

- 容器へキャリアオイルを注ぎます。ここでは例として20mlとします。

- そこへ精油を4滴垂らし、棒でかき混ぜます。

以上、出来上がり!

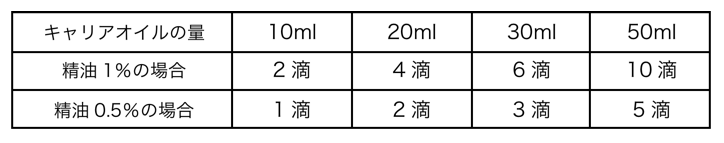

ではこれから、具体的に、キャリアオイル20mlに対して4滴とした計算式を説明していきますが、面倒くさい人はこの表を参考にしてください。

精油のフタを開けると、てっぺんにドロッパーと呼ばれるプラスチックの部分が取付けられています。ビンを約45度に傾けると、そこから精油が一滴ずつ垂れるようになっています。ドロッパーから垂れる精油一滴の量は、およそ0.05mlとされています。垂れるスピードは精油の種類によって変わってきますので、最初は慎重に垂らしてください。

計算式

20mlの1%は、20ml × 0.01 = 0.2ml

⇒1滴の量を0.05mlとして、0.2mi ÷ 0.05ml = 4滴

つまり、キャリアオイル20mlに対して濃度1%のアロマオイルをつくるには、精油が計4滴必要となります。

今回はレシピだけで終っちゃいそうなのですが、トリートメントの方法について少しだけ触れておきますね。日本アロマ環境協会が提供している動画をご紹介します。

この動画では、相手にしてあげているのですが、自身へのトリートメントにもとても参考になると思いますので、ぜひご覧になってみてください。

前回も書きましたように、やさしく、やさ〜しく、ソフトタッチを心がけてくださいね。